![giornomemoria]()

Il 27 gennaio si commemora la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare tutte le vittime del Nazi-fascismo, dell’Olocausto e in onore di tutti coloro che, in ragione di ideali di giustizia e pace, hanno sacrificato la propria vita per proteggere i perseguitati. È stata scelta questa data perché il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz in Polonia e fu dato inizio alla liberazione di tutti i prigionieri.

Dachau, fu il primo campo ad essere istituito; venne allestito nel marzo 1933 sul terreno di una ex fabbrica di munizioni, da Himmler, allora capo della polizia di Monaco, dopo la vittoria elettorale di Hitler e l’incendio del Reichstag. Doveva essere il prototipo dei lager, quello a cui dovevano ispirarsi le costruzioni di tutti gli altri campi.

Un ufficiale americano del 7° Reggimento nel suo rapporto sulla liberazione del lager, il 30 aprile 1945 scrisse: “Nella lingua inglese mancano le parole con le quali possa essere descritto anche solo approssimativamente il campo di concentramento di Dachau”.

A Dachau, a partire dal 22 marzo 1933, vennero condotti i primi prigionieri.

Si trattava principalmente di comunisti, sindacalisti, oppositori del partito; successivamente si aggiunsero: omosessuali, zingari, persone ritenute asociali e tutti coloro che, nell’ottica di Hitler, costituivano una minaccia per lo stato nazista. A partire dal 1937, le SS sfruttarono i prigionieri per la demolizione della vecchia fabbrica e la costruzione del vero campo di concentramento.

Largo 300 metri e lungo 600, al campo si accedeva tramite il Jourhaus, l’edificio di guardia del comando il cui cancello porta la scritta Arbeit Macht Frei (“il lavoro rende liberi”).

Il nucleo centrale del campo era costituito da 32 baracche nelle quali venivano divisi i prigionieri.

Oggi è possibile visitare la ricostruzione di una sola baracca perché le altre sono state distrutte al termine della guerra. Nel campo di Dachau, a partire dal 1940 furono costruiti due forni crematori e si stima che in 5 anni siano stati bruciati i corpi di oltre 3.500 persone.

Il campo fu liberato il 27 aprile 1945 dagli americani. Al momento della liberazione nel campo c’erano ancora 32.355 prigionieri, di cui 3.388 italiani.

Dei 22.826 italiani rinchiusi nei Konzentrationslager (KL), 11.432 furono designati come Schutzhäftling (deportati per motivi di sicurezza), 3.723 come Politisch (in parte già presenti nel Casellario politico centrale dell’Italia fascista), 801 come asociali, 779 come prigionieri di guerra, 198 come ‘criminali abituali’ (detenuti in carceri italiane e consegnati da Salò ai tedeschi), 170 come lavoratori civili rimasti intrappolati in Germania, 7 come religiosi e 15 come ebrei-politici.

Fu chiara per tutti i deportati, man mano che la Germania aveva bisogno di forza produttiva, la natura della deportazione: il lavoro schiavo.

Le morti furono, sul totale, 10.129, una percentuale vicina al 50%, che arrivò al 55% nel lager di Mauthausen. Fu tuttavia Dachau, con 9.311 persone, il luogo con il maggior numero di deportati italiani.

Non se ne parla tanto ma vi era un altro campo, anche più grande e crudele sia di Dachau che di Auschwitz, era il campo costruito nei pressi della città polacca di Lublino, il campo di Majdanek.

Il campo di Majdanek, costruito nell’agosto-settembre 1941, era un luogo di concentramento e sterminio.

Per ordine di Heinrich Himmler, il campo venne costruito dal Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei sotto il comando di Odilo Globocnik, Comandante delle SS e della Polizia del distretto di Lublino, nel Governatorato Generale (il nome assunto dalla Polonia tra il 1939 e il 1945).

All’inizio un campo di concentramento doveva essere costruito vicino il cimitero di via Lipowa.

Nell’estate del 1941 prigionieri di guerra ebrei del campo di Lipowa iniziarono a preparare il terreno a sud-ovest del cimitero, ma poiché l’amministrazione civile tedesca si opponeva a questi progetti, Globocnik decise di costruire il campo di concentramento fuori Lublino, sui campi di Dziesiata. Quando i lavori erano già avviati, il nome venne cambiato nel più conosciuto “Majdanek” (dal nome del sobborgo di Majdan Tatarski). L’amministrazione del campo fu collocata in Gartenstraße 12.

Fino all’aprile 1943 il luogo fu chiamato “Campo delle Waffen-SS di Lublino per prigionieri di guerra” ma già a novembre/dicembre 1941 vi furono inviati i primi gruppi di prigionieri (non solo i prigionieri di guerra sovietici), tra i quali un gruppo di 200 ebrei del ghetto di Lublino, gruppi di ebrei provenienti dalle piccole città attorno Lublino e contadini polacchi del distretto di Lublino.

Il campo si trovava solamente 3 km a sud del centro di Lublino, mentre oggi la zona è parte della città, lungo la strada per Zamosc.

Con una superficie di 2,7 km2, era persino più vasto di Auschwitz-Birkenau.

Majdanek doveva diventare il più grande campo di concentramento fuori dal Reich Tedesco.

Nel centro del campo vennero progettate dieci sezioni, circondate da filo spinato elettrificato e torri d’osservazione. Ogni sezione doveva contenere 20 baracche per prigionieri e due baracche per le necessarie attrezzature.

I prigionieri furono gassati in tre camere a gas, principalmente utilizzando monossido di carbonio (questa informazione proviene da rapporti del movimento clandestino che sono custoditi nell’archivio del museo).

Gli effetti personali delle vittime venivano venduti, anche i loro capelli. L’amministrazione del campo di Majdanek in totale ne spedì 730 kg!

I corpi erano bruciati in un crematorio. I prigionieri lavoravano in circa 20 baracche (officine e magazzini) e all’esterno del campo.

Nel Luglio 1944, il campo fu evacuato a causa dell’avanzata dell’Armata Rossa. Inizialmente venne stimato che durante l’esistenza del campo vi passarono circa 300.000 prigionieri (di cui più del 50% Ebrei), e che di questi 78.000 morirono. Una ricerca più recente indica che il numero totale reale dei deportati nel campo fu di circa 100.000 – 120.000, sebbene una cifra definitiva è ancora da stabilire.

Organizzazioni di resistenza furono attive durante l’esistenza del campo. Alcuni prigionieri poterono scappare e informare le persone riguardo le strutture e le condizioni all’interno del luogo. Il rapporto di un ebreo slovacco è custodito nell’archivio di Majdanek.

Dal 1944 il sito del campo è diventato un memoriale. Oggi il visitatore può ancora vedere le baracche delle officine, due edifici delle camere a gas, il crematorio, alcune baracche per prigionieri e alcuni resti di edifici delle SS.

L’unico serramannese finito in un campo di concentramento, fu ANTONIO LEDDA, nato a Serramanna il 16 marzo 1874, figlio di Antonio e Doloretta Cireddu, viveva a Serramanna con la moglie Felicita Lichino che aveva sposato il 9 novembre del 1901, ed era un possidente terriero, molto conosciuto in paese col nomignolo di “Antoniccu”.

![atto_nascita]()

Atto di nascita e matrimonio di Antonio Ledda

Fu anche presente in qualità di testimone, assieme ad un altro possidente Murgia Fiorenzo, alla costituzione della “Mutua assistenza fra gli Operai ed Artigiani di Serramanna“, costituita con atto pubblico il 4 aprile 1908 rogato dal notaio Efisio Serra, assieme ai 37 soci fondatori.

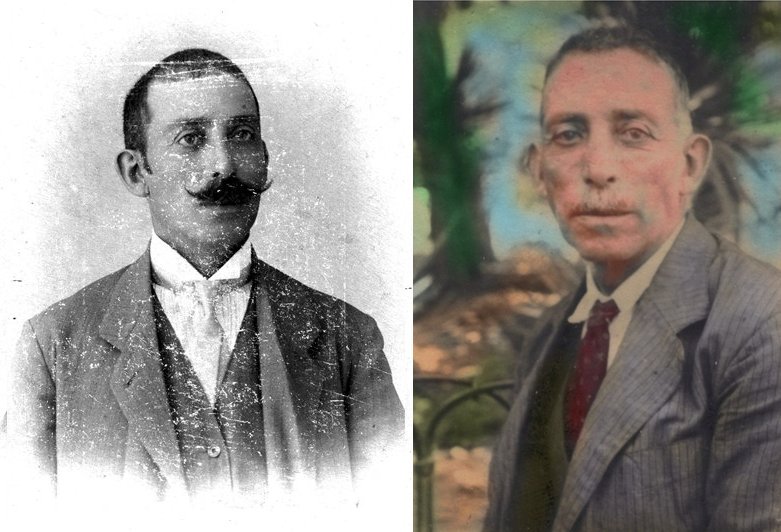

![ANTONICCU LEDDA]()

Antonio “Antoniccu” Ledda

Ebbero sei figli, quattro maschi e tre femmine, una delle quali, Natalina, entrò in convento a Cagliari col nome di Suor Maria Teresa.

![Natalina Ledda]()

Natalina Ledda / Suor Maria Teresa

Per motivi che non starò qui a descrivere, anche per non urtare la sensibilità di discendenti tutt’ora in vita degli incresciosi fatti verificatisi in un arco di tempo compreso tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso, diciamo che il Ledda finì nei guai con la giustizia per un atto sconsiderato e conseguentemente fu arrestato e condannato.

Negli anni ’40 venne trasferito nel Carcere Giudiziario di Badia di Sulmona, in provincia de L’Aquila.

Il carcere di Badia di Sulmona, oltre ad essere un luogo di reclusione per antifascisti jugoslavi, lo era anche per gli italiani condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e da carcerati comuni. Il direttore delle carceri era un certo Corrado De Jean.

![CARCERE DI SULMONA]()

Carcere di Badia di Sulmona

Il Ledda, pur non trovandosi nella condizione di detenuto politico ebbe la “sfortuna” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, giacché il Penitenziario di Sulmona era un cosiddetto carcere di smistamento e successivamente all’armistizio man mano che i tedeschi ripiegavano verso il nord Italia, le carceri venivano svuotate.

Nel periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 partirono dall’Italia, o da territori all’epoca facenti parte del territorio del Regno, 123 trasporti diretti verso la rete concentrazionaria nazista.

Il primo partì da Verona con destinazione Dachau e Mauthausen il 20 settembre 1943 e l’ultimo da Bolzano, sempre per Dachau il 22 marzo 1945, a un mese dalla liberazione dell’Italia.

La mappa delle carceri e dei campi di raccolta da cui partirono i convogli disegna a grandissime linee la geografia della RSI (Repubblica Sociale Italiana: governo collaborazionista fondato dopo l’Armistizio di Cassibile, durante la seconda guerra mondiale, per volontà di Adolf Hitler, con a capo Benito Mussolini) che occupava sei regioni al Nord (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Trentino e Venezia Giulia) e tre del centro (Lazio, Toscana e Umbria).

Piccolo appunto.

L’armistizio di Cassibile (detto anche armistizio corto), fu un armistizio siglato segretamente, nella cittadina di Cassibile, il 3 settembre del 1943, e l’atto con il quale il Regno d’Italia cessò le ostilità contro le forze Anglo-Americane Alleate, nell’ambito della seconda guerra mondiale. In realtà non si trattava affatto di un armistizio, ma di una vera e propria resa senza condizioni.

Poiché tale atto stabiliva la sua entrata in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente citato come “8 settembre”, data in cui, alle 18:30, fu reso noto prima dai microfoni di Radio Algeri da parte del generale Dwight Eisenhower e, poco più di un’ora dopo, alle 19:42, confermato dal proclama del maresciallo Pietro Badoglio trasmesso dai microfoni dell’EIAR.

Antonio Ledda, partì dalla stazione ferroviaria di Sulmona, cittadina pesantemente bombardata il 27 agosto 1943 dall’aviazione alleata, l’8 ottobre 1943.

Descrive così gli avvenimenti, Giovanni Melodia, anche lui detenuto nel carcere di Sulmona per motivi politici (autore del libro di memorie “Non dimenticare Dachau” Mursia Editore – 1993 e di “La quarantena: Gli italiani nel Lager di Dachau” Editore Mursia – 1971):

“Alle 7,30 del mattino dell’8 ottobre, i soldati della Wehrmacht entrarono nel carcere e, nel giro di 20 minuti, tutti i detenuti, politici e comuni, sorvegliati a distanza da mitragliatrici “italiane”, vennero caricati su carri merci chiusi e fatti partire per la Germania. Un trasporto di 391 persone, di cui solo 9 gli italiani antifascisti. Gli altri italiani erano 151 detenuti comuni e ergastolani. Destinazione il Konzentrationslager Dachau”.

Arrivarono a Dachau dopo 6 giorni e 5 notti di viaggio, senza acqua e senza viveri, il 13 ottobre 1943.

Con Ledda e Melodia, ci sono anche 39 antifascisti greci che verranno immatricolati come italiani.

![Stazione Ferroviaria di Sulmona]()

Stazione Ferroviaria di Sulmona

Al convoglio costituito da vagoni merci del “Tipo F 1925” delle Ferrovie dello Stato italiane, piombati e col filo spinato in ogni apertura furono aggiunti durante il viaggio altri deportati durante le soste a Roma, Firenze e Verona; in base alla sequenza dei numeri di matricola attribuiti alla data di arrivo del convoglio (compresi tra il 56389 e il 56781), il totale dei deportati può essere valutato in 391 di cui 166 italiani, oltre a partigiani slavi e albanesi e dopo Roma, vennero aggregati un centinaio di prigionieri britannici. Vi erano anche una ventina di studenti greci di un liceo e Salvatore Doria, foggiano, testimone di Geova, condannato a undici anni per offese al re, a Mussolini e al Papa.

![Carro merci tipo F, a doghe in legno delle Ferrovie dello Stato, del tipo utilizzato per la deportazione]()

Carro merci tipo F, a doghe in legno delle Ferrovie dello Stato, del tipo utilizzato per la deportazione

![Disegno tecnico del Carro Merci]()

Disegno tecnico del Carro Merci

Il tremendo viaggio è molto ben descritto dal Melodia, che racconta che per ben due giorni non vennero mai aperti i portelloni;

“Nessuno ci portò acqua o viveri. Se solo una mano si sporgeva dagli sfiatatoi che erano stato chiusi col filo spinato, i militari sparavano”.

Il convoglio arrivò a Dachau, ed è sempre il Melodia a fornirci un accurata descrizione dei fatti:

“Scaraventati giù dai vagoni ci incamminammo in fila scortati dai soldati della Wehrmacht, arranchiamo, affannati e ogni tanto qualcuno cade… le file si scompaginano, i soldati penetrano in mezzo alla colonna. Noi approfittiamo dell’improvviso disordine per riposare un attimo, avvicinarci ad un amico e far passare nelle file interne i vecchi, gli invalidi che così potranno sostenersi nella marcia aggrappati ai compagni”.

E poi l’arrivo al campo, sempre scortati dalla Wehrmacht che li mette sotto la custodia delle SS.

Sempre il Melodia racconta

“Dopo il cancello con la scritta Arbeit Macht Frei (il lavoro rende liberi) passiamo sotto il controllo delle SS, con i teschi e le tibie sulla divisa nera. L’impatto fu terribile: gli altri prigionieri, saputo che eravamo italiani, scaricarono su di noi violenze e odio apostrofandoci con “banditen”, “faschisten”, “Badoglio!”.

![Stazione ferroviaria di Dachau e un treno per il trasporto dei deportati]()

Stazione ferroviaria di Dachau e un treno per il trasporto dei deportati

A Dachau, il Ledda, come tutti gli altri deportati, oltre al nome perse anche la sua dignità e divenne un numero… il 56628 e gli fu assegnata la categoria di “Schutzhäftlinge” (cioè deportato per motivi di sicurezza).

![NOME LEDDA]()

Particolare del libro matricola originale di Dachau KL(gentilmente inviatami da Roberto Zamboni)

Melodia scrive:

“Dopo ore di attesa si avvicinò a noi un altro gruppo, stavolta erano italiani”.

Si trattava dei 1.790 soldati che erano imprigionati nelle carceri militari e che, per essersi rifiutati di entrare nelle formazioni naziste e fasciste, erano stati inviati a Dachau da Peschiera del Garda, con un trasporto giunto nel lager il 22 settembre 1943.

“Erano a Dachau da sole tre settimane e il loro aspetto non aveva più nulla di umano, ridotti ormai a povere vite, magri, ingobbiti dalle botte, sporchi e vestiti di stracci”.

![L’entrata principale di Dachau KL e particolare del cancello con la scritta Arbeit Macht Frei]()

L’entrata principale di Dachau KL e particolare del cancello con la scritta Arbeit Macht Frei

Un doveroso accenno sul clima di Dachau:

A ottobre e novembre nevica abbastanza di rado, per lo più si tratta di neve debole. Il cielo è quasi sempre coperto; di giorno è abbastanza freddo e le notti sono rigide, le temperature si aggirano sui -6°.

A dicembre la temperatura cala moltissimo, specialmente quella diurna ed il suolo ghiaccia abbastanza frequentemente. È praticamente sempre ventilato, in genere c’è brezza che talvolta arriva a 28-29 Km/h.

Sempre il Melodia racconta:

“L’inverno che si presentava assai rigido, fu per noi drammatico. Tenuti, per l’intera, eterna, giornata, all’aperto nella strada tra baracca e baracca, nel vento, nel gelo e nell’incessante nevischio, i crani rasati, mal coperti di luridissimi stracci, pochissimo alimentati, bastonati e insultati, non eravamo più uomini ma Stücke, “pezzi”, senza più neanche il nostro nome, e ci sentivamo impazzire”.

Gli internati nei campi di concentramento avevano generalmente una divisa a strisce su cui veniva cucito un numero, mentre ad Auschwitz veniva tatuato sul braccio, ed un triangolo colorato che ne distingueva la categoria: Rosso per i politici, Rosa per gli omosessuali, Verde per i criminali comuni, Nero per gli asociali, Violetto per gli obbiettori di coscienza, Marrone per gli zingari, gli ebrei avevano sotto il primo triangolo un secondo di colore Giallo che formava la stella di David; le persone poco intelligenti avevano un bracciale con la scritta “idiota”, l’intolleranza razzista si esercitò anche verso i deboli: i malati di mente, gli incurabili, i disabili.

Per queste persone venne varato il “Progetto T4″, meglio noto come “Progetto Eutanasia”, sostenuto dalla insostenibilità economica di tali vite “non più degne di essere vissute” che condusse alla morte circa 70.000 cittadini tedeschi definiti “inguaribili”.

In base alla classificazione visiva adottata a Dachau si può supporre che avesse appuntata sulla divisa a righe questa “mostrina”:

![Foto Divisa e Ricostruzione divisa del Ledda]()

Foto Divisa e Ricostruzione divisa del Ledda

Grazie alle mie personali ricerche, supportate poi da Roberto Zamboni (curatore del sito http://dimenticatidistato.altervista.org), in possesso di archivio informatico curatissimo e incrociati con quelli presenti nella banca dati dell’Associazione Nazionale ex Deportati e riportati anche nel libro della Mursia “Il Libro dei Deportati”; fonti tratte da documentazione originale proveniente dagli stessi campo di concentramento nonché grazie al prezioso contributo della Professoressa Antonella Filippi, coautrice del libro “Deportati italiani nel lager di Majdanek” editore Zamorani, basate su documenti originali, quali il “Totenbuch – Libro dei morti” di Majdanek, il 3 gennaio 1944, viene trasferito nel campo di concentramento di Majdanek a Lublino in Polonia, dove arriva il 6 gennaio 1944, dunque dopo 3 giorni di viaggio (Dachau, dista da Lublino ben 1.173,8 Km), dove viene schedato “Sipo e SD Trieste Sch., Italien. Sch. H” (Schutzhäftlinge Italien Häftling – prigioniero italiano detenuto per motivi di sicurezza).

Racconta il Melodia del viaggio del 3 gennaio, da Dachau a Majdanek; un trasporto di malati e invalidi, composto di 1.000 prigionieri, tra cui 102 italiani:

“Sono giorni e giorni che, anche da posti lontanissimi, arrivano gruppi di prigionieri: e sono zoppi, vecchi, ciechi e mutilati. Per accoglierli e tenerli insieme in attesa della partenza è stata sgomberata un’intera baracca: la 22 dall’altra parte della Lagerstrasse. Domenica 2 gennaio si formarono le file, i prigionieri furono chiamati col loro numero e il plotone fu pronto per la partenza.

Nella prima fila un uomo curvo, sfatto, il cui bassoventre è deformato da un’ernia enorme… e accanto un deportato alto, ossuto … che il posto l’ha raggiunto con una gamba sola saltellando. Nella fila seguente un prigioniero che ha un braccio inerte, tutto rattrappito su un fianco, vicino ad uno che ha la testa quasi interamente fasciata”.

Del convoglio che arrivò il 6 gennaio a Lublino, 29 erano morti durante il percorso – riporta il libro “Deportati italiani nel Lager di Majdanek” a pag. 172 – e i sopravvissuti passarono la notte ammassati nella sala docce, dormirono per terra sul pavimento di cemento, nel gelo. Il 7 gennaio furono immatricolati e in quella data altri 27 erano morti. Il 13 si contavano 127 morti e l’8 aprile il bilancio dei morti di quel trasporto salì a 285. Di questo trasporto, solo 9 italiani tornarono a casa.

Come riportato nel libro “Deportati italiani nel lager di Majdanek” della Filippi e di Lino Ferracin, viene specificato che tutte queste notizie son tratte dal “Totenbuch” (il libro dei morti) di Majdanek, dove per ogni prigioniero deceduto nell’ultima colonna, alla voce “Einweis Dienststelle” ovvero “Avviato dal reparto”, era indicata la sezione del RSHA (Reichssicherheitshauptant – Ufficio centrale per la sicurezza del Reich) da cui il detenuto era stato assegnato al lager al momento della deportazione. “Sipo e SD Trieste” era l’indicazione per i deportati partiti da Sulmona(e in seguito da Trieste e Pola) per Dachau.

![MAPPA CAMPI DI CONCENTRAMENTO]()

Ricordiamo che Dachau sorgeva su un area paludosa, con un clima umido, nebbioso e desolato, non certo adatto alla salute dei prigionieri, figuriamoci ad un uomo alla soglia dei settant’anni; credo sia dunque ammirevole il fatto che riuscì a restare vivo per 3 mesi in quel campo e in quelle condizioni.

Dachau servì da modello a tutti i lager nazisti eretti successivamente; fu la scuola dell’omicidio; le SS imparavano “Lo spirito di Dachau” ovvero il “terrore senza pietà” per esportarlo negli altri campi di concentramento. Furono sperimentate e messe a punto le più raffinate tecniche di annientamento fisico e psichico degli avversari politici, ai quali in un primo tempo quel Lager era dedicato come luogo di «rieducazione». Alcuni dei prigionieri venivano stroncati dalla fatica del lavoro, altri subivano l’inumana pena del bunker, dove molti deperirono per mesi (se non soccombevano prima) incatenati, alimentati con pane ed acqua o costretti a stare in piedi, dentro stanze, se le si può definire in questo modo, di 60 cm x 60 cm, senza luce, senza aria.

![Ingresso a Majdanek KL (Lublino)]()

Ingresso a Majdanek KL (Lublino)

A partire dalla fine del 1943, iniziarono ad arrivare a KL Lublin trasporti con prigionieri malati provenienti da molteplici campi del Reich, Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen e Neuengamme.

La maggior parte dei detenuti moriva già durante il viaggio o appena dopo il loro arrivo a Majdanek. I convogli dei malati o “Trasporti di sangue” non erano destinati alle camere a gas, li si lasciava semplicemente morire. Majdanek, in sostanza, fungeva prevalentemente da campo di eliminazione.

Pensiamo anche al clima, ben più rigido rispetto a Dachau.

A Lublino a gennaio fa molto freddo in particolare la media notturna che varia da 1° a -7° nell’ultima parte del mese ed il suolo ghiaccia molto frequentemente. Durante il giorno la colonnina di mercurio passa dai 6-7° di inizio mese ai 0° di fine mese. Nevica abbastanza di rado, solo in casi sporadici si trovano giornate con nebbia ed è sempre ventilato, in genere c’è brezza leggera che talvolta arriva anche a 32-33 Km/h.

Ad inizio febbraio fa tremendamente freddo, la massima diurna è generalmente sui -10° e ai attesta sui 5° a fine mese mentre le notti vanno dai -18° dell’inizio ai -3 della fine del mese. Il suolo ghiaccia frequentemente e si registrano deboli nevicate.

Marzo è un periodo abbastanza rigido, ma durante il mese le temperature salgono moltissimo, specie le massime diurne che passano da 6-7° di inizio mese a 13-14° nell’ultima parte del mese. Durante la notte la colonnina di mercurio passa dai -5/-6° di inizio a circa zero gradi di fine mese.

Tra il dicembre 1943 e il marzo 1944, arrivarono a Majdanek circa 18.000 cosiddetti “malati”, molti dei quali furono gassati col “Zyklon B”.

![Majdanek Costruzione N. 41 – camera a gas in cui veniva impiegato il Zyklon B (nome commerciale di un agente fumigante a base di acido cianidrico)]()

Majdanek Costruzione N. 41 – camera a gas in cui veniva impiegato il Zyklon B (nome commerciale di un agente fumigante a base di acido cianidrico)

Il nostro compaesano, è appurato che non morì né a Dachau, né durante il viaggio verso Majdanek, poiché vi è tracciato il suo arrivo al campo e nemmeno fu “gassato” come potrebbe pensarsi.

È sempre grazie al libro “Deportati italiani nel lager di Majdanek” della Filippi, che è stato possibile risalire sia alla data, che alle cause del decesso del Ledda, infatti è accertato che morì il 22 marzo 1944, a 70 anni appena compiuti a causa di “turbe circolatorie secondarie a sclerosi vascolare”.

Ovviamente le cause di morte, indicate nel “Libro dei morti di Majdanek”, sono quasi sempre una ripetizione meccanica di poche patologie; le più comuni utilizzate sono la polmonite e la tubercolosi polmonare o più genericamente le cause di morte vengono attribuite genericamente conseguenti a disturbi circolatori.

Il campo di Majdanek offre molte più drammatiche testimonianze rispetto agli altri campi, forse anche grazie al fatto che già nel 1944 il Museo Statale di Majdanek ha iniziato la sua funzione di primo “luogo della memoria” del mondo.

Quando si accede al campo e si oltrepassa l’ingresso, ci si imbatte subito nel fatidico “Blocco 41”, un caseggiato adibito all’immatricolazione, alla selezione (docce, sale di disinfestazione), allo sterminio (camere a gas).

I prigionieri selezionati per essere uccisi, venivano fatti entrare nel blocco 41, passato l’ingresso, in una prima stanza gli rasavano i capelli che venivano poi venduti alla ditta tedesca “Paul Reimann” in Friedland (attuale Mieroszów comune polacco del distretto di Wałbrzych, nel voivodato della Bassa Slesia) per 50 pfennigs al Kg..

Come ricordano in alcuni scritti i detenuti “Ogni giornata iniziava con l’appello che poteva durare ore, durante il quale molti venivano picchiati fino a restare mezzi morti.

Se durante la giornata di lavoro riuscivano a sopravvivere, li attendeva il brutale appello della sera. Anch’esso poteva durare ore.”

Inizialmente nel crematorio funzionavano due forni mobili alimentati a nafta. Successivamente, dall’autunno del 1943 iniziarono a funzionare 5 forni fissi alimentati con “coke” che nell’arco di 24 ore riuscivano a bruciare fino a 1000 corpi. Prima di abbandonare il campo, i Nazisti nel tentativo di nascondere le prove delle atrocità commesse, bruciarono il crematorio. Solo una parte di esso andò distrutto ma venne ricostruito in pochi mesi.

I corpi, prima di essere bruciati, venivano adagiati sul tavolo di dissezione, qui si prelevano gli oggetti di valore e si estraevano i denti di oro e di argento dei detenuti uccisi.

La Professoressa Antonella Filippi si è inoltre prodigata per indirizzare i discendenti di Antonio Ledda affinché possano entrare in possesso dell’atto di morte del congiunto attraverso l’International Tracing Service (ITS) (iscritto dall’UNESCO al Memory of the World Register), con sede nella città tedesca di Bad Arolsen, in cui grazie alla Croce Rossa internazionale è possibile ottenere certificazioni ufficiali riconducibili ai deportati nei campi di sterminio.

L’ITS di Bad Arolsen è appunto un’istituzione della Croce Rossa internazionale e dal 1955 è gestito da una Commissione internazionale formata da 11 Stati, che nacque pochi mesi dopo la fine della guerra per cercare di ricostruire la sorte dei milioni di persone deportate nei campi di concentramento o costrette a emigrare dai loro luoghi di origine dall’esercito e dall’amministrazione nazista.

Gli archivi contengono più di 50 milioni di schede informative su più di 17 milioni di vittime civili della persecuzione, sfruttamento e sterminio nazista e sono organizzati in 5 grandi sezioni:

- Central Name Index

- Prisoners (Prigionieri)

- Forced Labourers (Lavoratori forzati)

- Displaced Persons (Dispersi)

- Children (Bambini)

Nelle stanze dell’ex caserma delle SS di Bad Arolsen è custodito quello che qualcuno ha definito l’archivio della Shoah, il “registro” più completo dell’ossessione nazista di documentare e catalogare ogni singolo aspetto dello sterminio.

Gli aguzzini annotavano, in bella calligrafia e su appositi moduli personali, tutto ciò che riguardava le loro vittime, anche informazioni apparentemente irrilevanti: non solo dati anagrafici o i rapporti della cattura e dei trasferimenti, lo stato di salute, ma anche le inclinazioni sessuali, i comportamenti durante gli interrogatori e le torture, i particolari agghiaccianti delle loro reazioni ai brutali esperimenti pseudoscientifici e alle violente ispezioni, come pure il bagaglio d’arrivo, la composizione del rancio, le ferite riportate, persino i pidocchi trovati durante un’ispezione. Fino all’ultimo dato: il giorno e l’orario del decesso.

Negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto, attraverso il recupero di diverse fonti documentarie (archivi nazisti, elenchi di deportati redatti dalle comunità locali, dalle amministrazioni civili o dalle autorità militari dei paesi coinvolti nel conflitto) l’International Tracing Service divenne quindi il nodo nevralgico della raccolta delle informazioni sul destino di oltre quindici milioni di persone.

In conclusione di questa ricostruzione vorrei solo dire che spero di non aver riaperto vecchie ferite o dissapori, anche perché come è facilmente riscontrabile Antonio Ledda ha pagato, credo anche a caro prezzo per una serie di circostanze a lui sfavorevoli, le colpe di cui si era macchiato.

FONTI:

La fonte principali da cui son tratti i dati riguardanti il Ledda sono tratte da

- “Deportati italiani nel lager di Majdanek”, di Filippi Antonella e Ferracin Lino, Ed. Zamorani, a loro volta tratti da:

- Archivio del Museo di Stato di Majdanek

- Totenbuch (Libro dei morti) Foglio n. 45 Posizione n. 2184

- Documento di trasporto da Dachau a Majdanek del 03.01.1944

- Foglio n. 15 Posizione n. 654

- Archivio del Museo di Dachau / Registro arrivi al campo

- “Compagni di viaggio. Dall’Italia ai Lager nazisti. I “trasporti” dei deportati 1943-1945”, di Italo Tibaldi, edito da Angeli, Milano, 1994

- “Deportati italiani nel lager di Majdanek”, di Filippi Antonella e Ferracin Lino, Ed. Zamorani

- “La quarantena: Gli italiani nel Lager di Dachau” di Giovanni Melodia, Editore Mursia – 1971

- “Non dimenticare Dachau” di Giovanni Melodia, Mursia Editore – 1993

- http://dimenticatidistato.altervista.org

- http://stevemorse.org/dachau/dachau.php?=&offset=125805

- http://ulisse-compagnidistrada.blogspot.it/2014/01/latroce-spirito-di-dachau-che-non.html

- http://www.ancestry.it/

- http://www.climanelmondo.com/europa

- http://www.deportati.it/lager/dachau/dachau.html

- http://www.duegieditrice.it/2012/02/%E2%80%9Ccarri-della-memoria%E2%80%9D-a-napoli-e-suzzara/

- http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=109250259

- http://www.istitutomontessori.it/cultura/Itinerari/pdf/10_ropa.pdf

- http://www.istitutoresistenzacuneo.it/archivio

- http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/

- http://www.majdanek.eu/articles.php?aid=491&acid=221

- http://www.tramtreniealtro.com

- http://www.ushmm.org

- https://secure.ushmm.org/individual-research/Glossary.pdf

- http://it.wikipedia.org/wiki/Armistizio_di_Cassibile

- Testimonianza della Professoressa Filippi Antonella dell’istituto Tecnico Statale per Geometri “Guarino Guarini” di Torino e responsabile del “Progetto Majdanek” in collaborazione col Museo del campo di concentramento di Majdanek

- Testimonianze dei discendenti della famiglia Ledda

- Testimonianze orali degli anziani di Serramanna

Paolo Casti